简单介绍几句话简单介绍几句话

仪器型号:岛津UV3600plus紫外可见近红外分光光度计;日立U3900紫外分光光度计

测试周期:2-5个工作日

紫外光谱测试

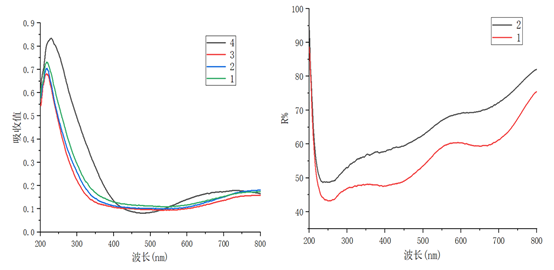

有机分子中的价电子吸收能量后跃迁,须吸收波长在200~1000 nm范围内的光,恰好落在紫外-可见光区域。紫外可见光谱法是利用物质对光的选择性吸收、透射或反射的特性,从而测定、分析、推断物质的组成、含量及结构。

由于200nm以下波段的测试难度较高,设备复杂,所以一般测试都不选择这一部分。目前比较普遍应用的仪器测试波长基本都可实现范围覆盖近紫外、可见、近红外、中红外光区的测试,并尽可能降低在近红外、中红外光区的噪音。在实际应用中,更多的材料还是测试波长200-800 nm范围(包含紫外-可见区域)。

变温紫外测试

部分材料,在温度发生变化之后其化学性质可能会发生一系列改变,通过测定在不同温度下样品的紫外吸收(透过/漫反射)变化情况可以探究其化学性质发生了哪些改变,并对实验或者生产等提供指导。

1. 样品要求

1) 常规紫外

a) 液体样品提供5ml左右,浓度在10ppb—1000ppm之间,无杂质、无固体物质、无气泡,溶剂的截止波长对样品检测范围有影响非水溶剂请提供空白溶剂,测试时扣除背景使用;

b) 粉末样品一般需要50mg以上,样品少的话需要混合硫酸钡之后压片测,样品不建议回收;

c) 块状或薄膜样品要求尺寸大于1*1cm。

2) 变温紫外

a) 粉末材料不少于100毫克;

b) 片/块状材料不小于1×cm大小;

c) 液体材料要求无毒无挥发性,无腐蚀性,5ml以上,浓度控制在10ppb-1000ppm之间,并且如果不是水作为溶剂的话请提供空白溶剂以作为背景扣除。

2. 注意事项

1) 液体样品如果是非水溶剂请提供空白溶剂,测试时扣除背景使用。溶液浓度大概在10ppb-1000ppm之间,无杂质和气泡,溶剂的截止波长不对样品检测范围有影响;

2) 粉末、块体、不透明薄膜不做透过率测试,液体不能选漫反射模式;

3) 粉末样品不建议回收,测试的时候一般会掺入硫酸钡压片测试;

4) 需对比强度的务必备注一下,同一测试条件下测试对比强度,不同批次测试的样品条件差别较大,无法进行对比;

5) 一般变温紫外是针对液体材料,需要注意在升温范围之内材料不能有挥发,或者是沸腾等现象;

6) 变温紫外测试需要告知要检测的波长或者波长范围,并说明测试吸收/透过/漫反射的哪种类型;

7) 建议变温测试之前先测定一下普通的光谱数据,已确定材料状态是否良好。

常规紫外

吸光度出现负值的常见于固体测吸收值,由于样品的吸光度小于参比样品的吸光度,会导致出现负值。一般液体样品会用溶剂作为参比,粉末样品会混合BaSO4压片测试,所以用BaSO4作为参比,薄膜样品的话可以选择使用负载薄膜的基底作为基底。有的时候会选择不扣除背景,也就是用空气作为背景。

吸光度A的定义是透射率T的负对数:A=-lgT当透射率小于10%时,很明显,吸光度是可以大于1的。(但公式只有在适用范围:吸光度在0.2~0.8之间才是准确的,超过范围误差会增大)

样品在测试时,像溶液以及制在某种基底上的样品以及固体粉末使用BaSo4混合压片,测试的数据中是包含了背景的测试信息,这种时候就需要通过把参比设为背景,进行扣除,负责出来的出具包含了背景信息,不准确。 一般在测试吸收、透过时需要参比样品,测试漫反射时不需要(对于不透明样品只能测试漫反射R,吸光率=1-R)。

吸收率其实是个不太严谨的概念,可理解为1-R%-T%的结果。 但是实际应用中,吸收率的换算并不准确。因为无论是R%还是T%,本身测的都是相对的数值,且透过的测试和反射的测试,光打在样品的区域未必是一致的,导致1- R%-T%结果的误差,甚至出现负值。一般测试中,我们也不建议去算吸收率。严格意义讲,吸收率主要体现在特殊的薄膜材料,均质的,光学玻璃等。 液体样品需要吸收率的数据,如果要用1-R%-T%去计算,确保样品比较稀,散射比较小或者可以忽略,这样R%就可以忽略;可预约透过率测试,得到透过率T%,再去1-T%。

截止波长(极限波长)就是指该物质在此波长以下不能再作为溶剂使用了,因为该溶剂在截止波长以下已经有较高吸光度了,会对测试造成影响。

分别对应光源切换(光源强度的差异) 和检测器切换(信号水平的差异)的情况;300多的地方波动,是换灯所致,可见换到紫外; 800多的地方波动,是换检测器所致,近红外到可见;具体波动的波长位置因仪器不同而略有差异;实际的波动情况也和样品相关。

吸光度和漫反射的数据均可用来计算禁带宽度,方法详见https://www.zhihu.com/question/60208404

固体紫外会用硫酸钡混合压片测试,扣除背景的话也会选择硫酸钡,如果材料的反射率超过硫酸钡的话,得到的值就会超过100%。

扫一扫关注微信