简单介绍几句话简单介绍几句话

仪器型号:LFA 467HT;LFA 467等

测试周期:3-5个工作日

激光导热仪

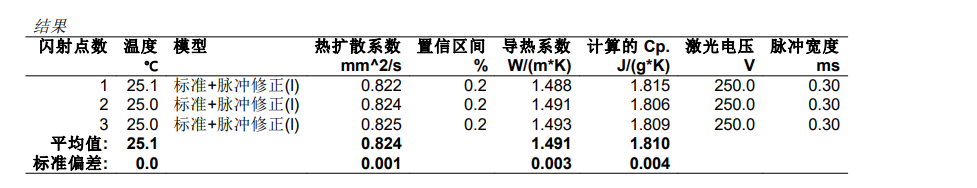

激光导热直接测试的是材料的热扩散系数,其基本原理是在一定的温度T(恒温条件)下,由激光源在瞬间发射一束激光脉冲,均匀照射在样品前表面,背面使用红外探测器测量样品中心部位的相应温升过程,结合样品背面半升温时间和样品厚度可以计算得到样品的热扩散系数。通过标样参比测试,可获得比热容数据,最终由公式(热导率=热扩散系数×比热容×密度)计算可得热导率数据。

1. 制样要求

样品状态:块状、薄膜样品,样品不透光。

2. 样品要求

1) 块体样品要求:标准尺寸φ12.7 (负公差0.1mm)mm*厚mm;也可以φ10mm*厚;

方形样品需9.9×9.9(负公差0.1mm,偏大卡住无法动弹或放不进去,务必按要求制备)×厚mm;

2) 建议厚度:

a) 高导热材料,热扩散系数>50mm2/s(如金属单质、石墨、部分高导热陶瓷等),厚度2~4mm;

b) 中等导热材料,热扩散系数在1~50mm2/s之间(如大部分陶瓷、合金等),厚度1~2mm;

c) 低导热材料,热扩散系数<1mm2/s(如树脂、塑料、橡胶、玻璃等),厚度0.1~1mm)。

尺寸较小不透光样品,除绝热材料外,可测试绝大多数材料,特别适合金属、C材料等中高导热样品。

样品尺寸小,会影响数据结果;我们有直径10mm,边长10mm的夹具、标样等,但是这种尺寸测出来的数据不如直径12.7的准确,建议加工成标准的12.7mm的直径,误差0.1mm,除非样品难以制备成12.7的,客户允许存在数据误差; 例如:纯铜样品,直径是10mm的样品,热扩散实测值129,10*10mm的样品,热扩散实测值119,直径12.7mm的样品,热扩散实测值114,而纯铜的理论热扩散在115-116左右,直径12.7mm的样品结果最接近理论值。

块体材料真密度并不准确,如海绵这种有孔材料,表观密度(可通过排液法测量)更符合要求,而堆积密度是针对颗粒物的; 粉末样品用压片处理后的密度。

当测试高温样品时,一定要事先进行该温度下的热处理,一定确保材料在测试过程中的绝对稳定!!!如测试到 1000℃必须自行在管式炉中处理至 1000℃并保温半小时,否则挥发出来的杂质或者高温下发生熔化等行为将极有可能损坏设备,仪器的维修成本极高。

激光导热仪直接测试的结果确实是热扩散系数。 但是根据公式热导率λ=热扩散系数α*比热容 Cp*密度ρ,要知道热导率,还需要知道测试样品的密度和比热容,其中密度就是通过质量除以体积自行计算,如果客户的样品热膨胀系数很大,那么此时密度应该是温度的函数,建议可以采用热膨胀系数测试仪对其不同温度下的密度进行校准,但一般情况下认为密度保持不变。

比热容的测试相当困难,最常用的办法就是 DSC 的蓝宝石标样法,但是一个是费用较高,再者可能测试的温度上限不超过 600℃,另一种方法就是激光导热仪本身也可以测试材料的比热容,通过测试已知比热容的标样的热扩散曲线和我们样品的热扩散曲线可以推导出样品的比热容,推导机理和 DSC 法基本完全一样,只是精度没 DSC 法那么高(激光法可能在 5%-8%偏差);所以在要求不是很高的情况下使用激光导热仪可以测试样品不同温度的热导率(包括比热容和热扩散)。

扫一扫关注微信